跡見 花蹊(あとみ かけい、1840年5月10日(天保11年4月9日) - 1926年(大正15年)1月10日)は、日本の教育者、日本画家、書家。学校法人跡見学園の創設者。甥は浦和画家の跡見泰。本名は跡見瀧野(たきの)。

人物・概要

摂津国西成郡木津村(現在の大阪市浪速区)生まれ。父重敬は寺子屋を営んでいた。幼少時より書や画などを習い、12歳の時石垣東山に入門、その後禎野楚山について画を学ぶ。

17歳の時の1856年(安政3年)に京都に遊学する。頼山陽門下の宮原節庵に漢籍、詩文、書を学ぶ。画は円山応立・中島来章から円山派(写生派)を、日根対山から南宗派(文人派)をそれぞれ学び、それぞれを生かした画風を作り上げた。その後1859年(安政6年)に大坂に呼び戻されると、二女でありながら父が大坂・中之島(現在の大阪市北区)に開いていた私塾「跡見塾」を継いだ。新しい塾頭が英才であるという評判を聞き、娘に教養を学ばせようとする関西圏の良家から若い女性を預かった。

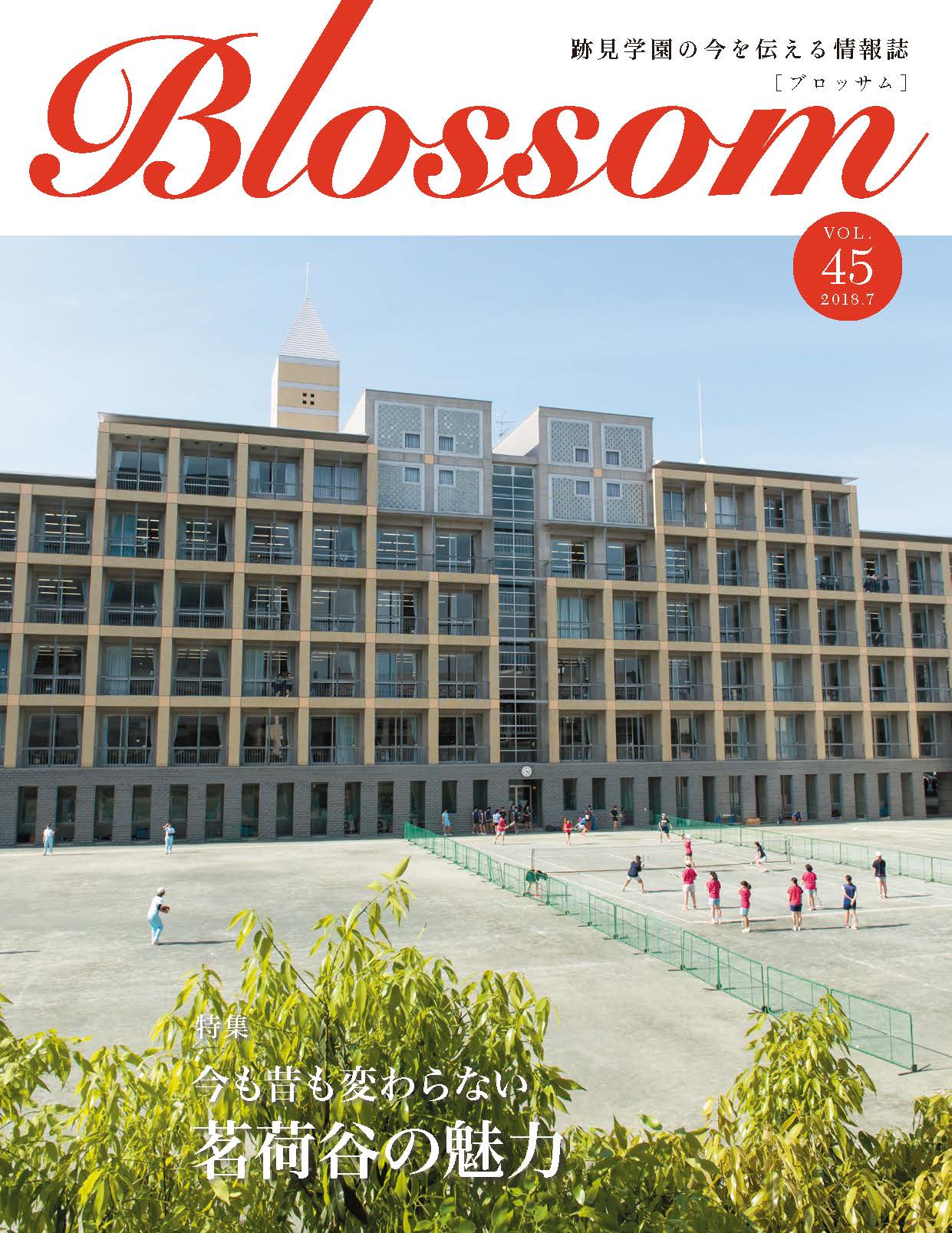

その後1866年(慶応2年)に京都に移って私塾を開くが1870年(明治3年)には閉じ、家族とともに上京すると東京神田猿楽町に私塾を構えた。次いで明治8年(1875年)には東京・神田中猿楽町(現在の東京都千代田区)に「跡見女学校」を開校した。この跡見女学校は日本初の女性の教育機関であり、現在の跡見学園のルーツとなっている。

幕末・明治維新の混沌を目の当たりにし、女子教育の重要性を認識したことが、尊皇派に心を寄せた跡見の教育方針の原点となっている。跡見女学校では古来の文化や風俗を重視し、漢学や書道、茶道、体操などを導入し、作文教育を取り入れて知識習得だけにとどまらない情操教育を図った。

1871年(明治4年)3月8日、外務省から清国向けの画帖を依頼される。この作品は現在、台北の国立故宮博物院に『故画 清花蹊女子冊頁』として所蔵されている。故画とあることから、当時の清国皇帝同治帝に献上されたものと考えられ、日清修好条規を締結する際に、日本国から清国皇帝に献上されたものの一つとされた可能性が高いとされる。

1887年(明治20年)3月9日、『東京日日新聞』に花蹊訃報の誤った記事が掲載され、お悔やみを述べる使者が次々と訪れ、花屋菓子の供物、香典まで届く事態となる。その騒ぎのなか花蹊は、いつもどおりに授業を行い、数日後には跡見女学校の転居地として小石川柳町の土地を決める。このエピソードは教育者としての花蹊の熱意を物語るものといえよう。

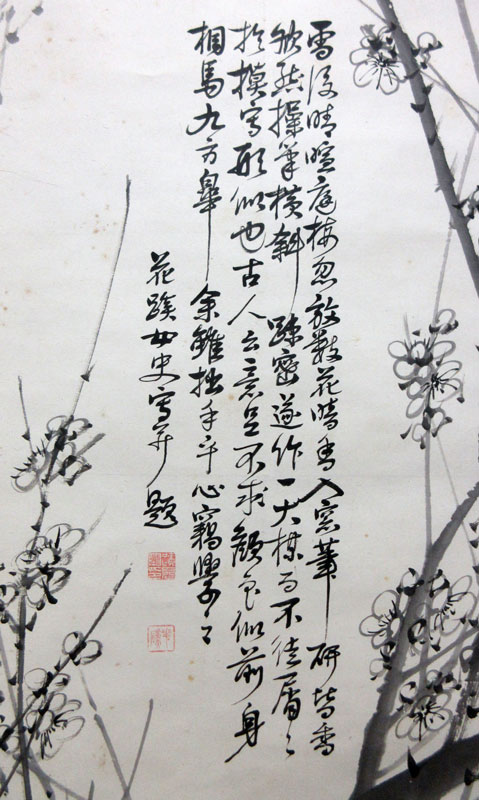

また教育者としてだけでなく、日本画家書家としても活躍した。明治5年(1872年)と26年(1893年)御前揮毫の栄誉を賜り、学校経営者としてのみならず画家としても著名だった。書家としても「跡見流」といわれる書風を築き上げた。

家族

- 跡見玉枝(1859–1943)は父方の従妹で日本画家。桜の絵が得意で全長13メートルの画巻が伝わる。父は紀州新宮藩士跡見勝三、花蹊から四条派絵画の手ほどきを受け、長谷川玉峰、望月玉泉らに師事、京都高等女学校の教師を経て上京し、跡見学校や共立女子職業学校(現・共立女子大学)で教師をしながら画家活動を続けた。シカゴ万国博覧会に上村松園らとともに招待されて特別展示施設「婦人の館」(Women's Building)に3点出展(1893年)。1904年にはセントルイス万国博覧会に出品して銅賞を受賞、滞米中にボストン美術館で個展も開催した。帰国後、内親王御用係を務め、皇室にたびたび画を献上した。

- 跡見李子(養女)は跡見女学校の二代目校長、萬里小路伴子の妹。実父は万里小路通房、母は八重子。

- 跡見泰は甥。

著作

- 『管生輝帖』和泉屋勘右衛門(出版社)、1880年(明治13年)。

- 『をりをり草』実業之日本社、1915年。

- 『花の雫』跡見李子編、東京:跡見李子(私家版)、1929年(昭和3年)。

- 『女の道』跡見花蹊 述、1941年(昭和16年)東京:内外出版社。

参考文献

本文の脚注に使用。主な執筆者順。

- 泉 雅博、植田 恭代、大塚 博『跡見花蹊 女子教育の先駆者』ミネルヴァ書房、2018年。ISBN 9784623082285。 。

- 上田正昭、津田秀夫、永原慶二、藤井松一、藤原彰『コンサイス日本人名辞典』(5版)三省堂、2009年。

- 岡本 信廣「(27)跡見花蹊 新島八重」『孤峰 : 江戸千家の茶道』第40巻、2018年、28-31頁、OCLC 7413954120。

- 国立新美術館 (スポンサー) (2012). Collection of flyers, booklets, and exhibition catalogues from the Japan Art Catalog (JAC) project. OCLC 1097195869

- 榊原 千鶴「『世界の花とならむ事を望む』– 跡見花蹊にみる"知"の継承と明治初期の女性教育」『名古屋大学文学部研究論集』、名古屋大学、2010年、135頁。

- 嶋田 英誠(著)、跡見学園女子大学花蹊記念資料館・学芸員課程(編)「作品紹介:跡見花蹊筆「万山畳翠図」(ばんざんじょうすいず)・跡見女学校生徒合作「花卉図」(かきず)双幅(長野市、真田宝物館蔵)」『にいくら』第19号、跡見学園女子大学、2014年3月、7-11頁、ISSN 1344-6150。「母は八重子、萬里小路伴子の妹(跡見学園中学校高等学校 学校長、於・緑蔭浄几山房、2013-8-17)」

- 「十二書家 中林梧竹先生/跡見花蹊女史(*書二点)」『太陽』第5巻第13号、1899年(明治32年)6月15日、口絵、OCLC 8142823579。

- 高橋 勝介『跡見花蹊女史伝 : 伝記・跡見花蹊』大空社、東京〈伝記叢書, 58〉、1989年。OCLC 1021017505。https://books.google.co.jp/books?redir_esc=y&hl=ja&id=OrzSAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=書。 東京出版社 1932年(昭和7年)刊の復刻。

- 依田 徹「(第7回)女子教育と茶 : 跡見花蹊と新島八重」『淡交』第69巻(通号: 857)、淡交社 編、2015年7月、ISSN 0289-3908、OCLC 5857719967。

関連資料

その他の資料。発行年順。

- 蒲生 重章「花蹊女史傳」:『近世偉人傳・初編』1877年(明治10年)

- 志垣 寛「跡見花蹊」『家庭科教育』第29巻、1955年、72頁–。

- 小山 雅子「東京国立博物館所蔵 跡見花蹊筆絵画作品について」『跡見花蹊 秋の名品展』2000年、5頁–。

- 嶋田 英誠「中国文化の中に於ける桃李と、跡見花蹊」『跡見学園女子大学文学部紀要』2003年、17頁–。

- 植田 恭代「『跡見花蹊日記』からみるカリキュラム--落合直文との関わりにふれて」『跡見学園女子大学文学部紀要』2008年、1頁–。

- 栗栖 淳「新刊紹介 花蹊日記編集委員会編『跡見花蹊日記』」アジア教育史学会 編『アジア教育史研究』第17巻、2008年、80頁–。

- 植田 恭代「跡見花蹊と跡見玉枝」『跡見学園女子大学文学部紀要』2009年9月、53頁–。

- 植田 恭代「『跡見花蹊日記』からみる白子」『跡見学園女子大学文学部紀要』2009年9月、55頁–。

- 榊原 千鶴「世界の花とならむ事を望む--跡見花蹊にみる"知"の継承と明治初期の女性教育」

- 小川 知子「跡見花蹊 : 女性教育に尽力した大阪ゆかりの女性画家」『適塾』、2018年、67頁–。

- 真辺 美佐「帝劇女優森律子と跡見女学校-跡見花蹊」『跡見学園女子大学人文学フォーラム』2020年、6頁–。

- 水谷 長志「MLA連携〔論〕を素地とする建学者アーカイブの構築の意義と展望 : 『跡見花蹊日記』のフルテキスト-データベースの構築とユニーク語彙の出現に係る検証の試みを中心に」『跡見学園女子大学文学部紀要』 2022-3, 77頁–。

- 永井 信、小谷 亜由美、丸谷 靖幸「跡見花蹊日記を用いた明治・大正期における東京のサクラの開花季節記録のマイニング」『日本生気象学会雑誌』第59号、2022年11月、89頁–。

- 要 真理子、前田 茂「跡見花蹊から生まれた日本の前衛芸術」跡見学園女子大学文学部コミュニケーション文化学科 編『コミュニケーション文化』第16巻、2022年、1頁–。

- 展覧会図録

- 『江戸の閨秀画家』 板橋区立美術館〈江戸文化シリーズ11回〉、1991年。

- 跡見花蹊『跡見花蹊秋の名品展 : 平成十二年度企画展』跡見学園女子大学花蹊記念資料館、2000年。

関連項目

- 学校法人跡見学園

- 跡見学園女子大学

- 跡見学園女子大学短期大学部

- 跡見学園中学校・高等学校

- 落合直文

- 日根対山

- 森律子

脚注

外部リンク

- 学祖・跡見花蹊 学校法人跡見学園

- 跡見花蹊日記 岩田秀行らによる花蹊の日記の公開

![跡見花蹊 人と芸術 詞藻編 展覧会 アイエム[インターネットミュージアム]](https://www.museum.or.jp/storage/old/imdb/file/event/00076620/00076620.jpg)