イガイ接着タンパク質(イガイせっちゃくタンパクしつ、英: mussel adhesive protein:MAP、foot protein:Fp、別名: mefp-1、mgfp-1など)は、海洋生物のイガイが足糸(そくし、byssus)を出して海中の岩などに張り付くときの接着剤の主要成分である。20種類以上の類縁タンパク質がある。接着は水に耐性で、ガラス、プラスチック、金属、木材、骨、歯、他の化合物に接着する。しかも、無毒、生分解性、低抗原性なので、生体接着材料のミメティックス品として非常に魅力的である。

発見

海の岩石、杭、船腹に付着するフジツボ(balanidae: 節足動物、甲殻類)や貝(軟体動物)は昔から知られていた。ブラウンによると、イガイの付着が最初に記載されたのは1711年である。しかし、その接着分子の実体はなかなか解明されなかった。

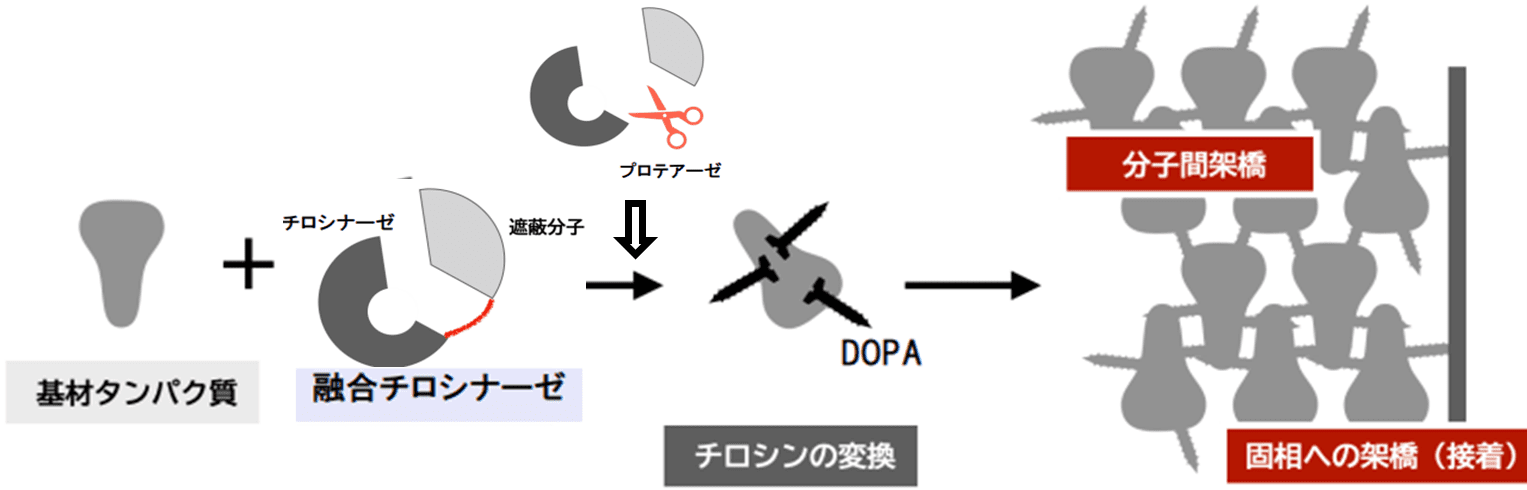

1981年、米国・カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授のウェート(J. H. Waite)が、ヨーロッパイガイ(Mytilus edulis)の付着物質を、L-ドーパとヒドロキシプロリンが多いポリフェノールタンパク質である塩基性タンパク質と同定した。

1983年、ウェートは、ヨーロッパイガイ(Mytilus edulis)のイガイ接着タンパク質を単離した。タンパク質は分子量130 kDa(その後、108 kDaと修正)で、アミノ酸配列を分析すると、Ala-Lys-Pro-Ser-Tyr-Hyp-Hyp-Thr-Dopa-Lysの10アミノ酸からなるペプチド(デカペプチド)の繰返しが75回もあり、タンパク質の80%を占めることを発見した。このデカペプチド内のHyp(ヒドロキシプロリン)とDopa(L-ドーパ)、および、 デカペプチドの繰返し構造が接着の仕組みの鍵を握っていると思われた。

接着モチーフ

ヨーロッパイガイ(Mytilus edulis)のイガイ接着タンパク質で発見されたデカペプチド「Ala-Lys-Pro-Ser-Tyr-Hyp-Hyp-Thr-Dopa-Lys」は、接着機能を担うモチーフ(短いペプチド構造)と考えられた。

1990年代、2000年代、他の生物種のイガイ接着タンパク質の構造が解明され、類似の接着モチーフが報告された。

例えば、1996年、海洋バイオテクノロジー釜石研究所(MBI)の井上広滋が、 ムラサキイガイ(M. galloprovincialis)と イガイ (M. coruscus)のcDNA塩基配列を決定し、類似の接着モチーフを発見した(表1) 。

これらを表1にまとめる。

(注)アミノ酸配列はアミノ酸1文字表記を使用した。

統一的名称の提唱

英語では、イガイ接着タンパク質(mussel-adhesive proteins)を、「mussel foot proteins」(mfps)、「Mytilus edulis foot protein-1 (mefp-1)」、「polyphenolic protein」、などと呼んできたが、表1に示すように、異なる生物種のイガイ接着タンパク質は、繰返しアミノ酸配列モチーフが異なり、混乱が予想される。さらに、足糸にはイガイ接着タンパク質以外のタンパク質が見つかり、付着に機能している。

そこで、2008年、カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授のウェートが、イガイ接着タンパク質について、生物種の区別をつけ「gsfps」方式で命名することを提唱した。ここで、「gs」はイガイの学名(属名・種名)の頭文字、「fp」は全部共通で足糸のタンパク質(foot protein)、最後の「s」は算用数字で1~6などの数字を発見順につける、という取り決めである。

例えば、最もよく研究されてきたヨーロッパイガイ(Mytilus edulis)の接着タンパク質は「mefp-1」となる。井上広滋がcDNA塩基配列を決定した ムラサキイガイ(M. galloprovincialis)のイガイ接着タンパク質は「mgfp-1」、 イガイ (M. coruscus)のイガイ接着タンパク質は「mcfp-1」である。最初の「m」は大文字の「M」を使う研究者もいる。通常、1つの説明文に混用はしないが、ここではあえて混用し、両方使用した。

付着の仕組み

イガイは、海水が流れている中、磯の岩に、多数の足糸で付着する。石、ガラス、プラスチック、金属、木材、樹脂だけでなく、化学接着剤が接着しにくいテフロンやポリプロピレンにも、水中で、2~3分で接着できる。

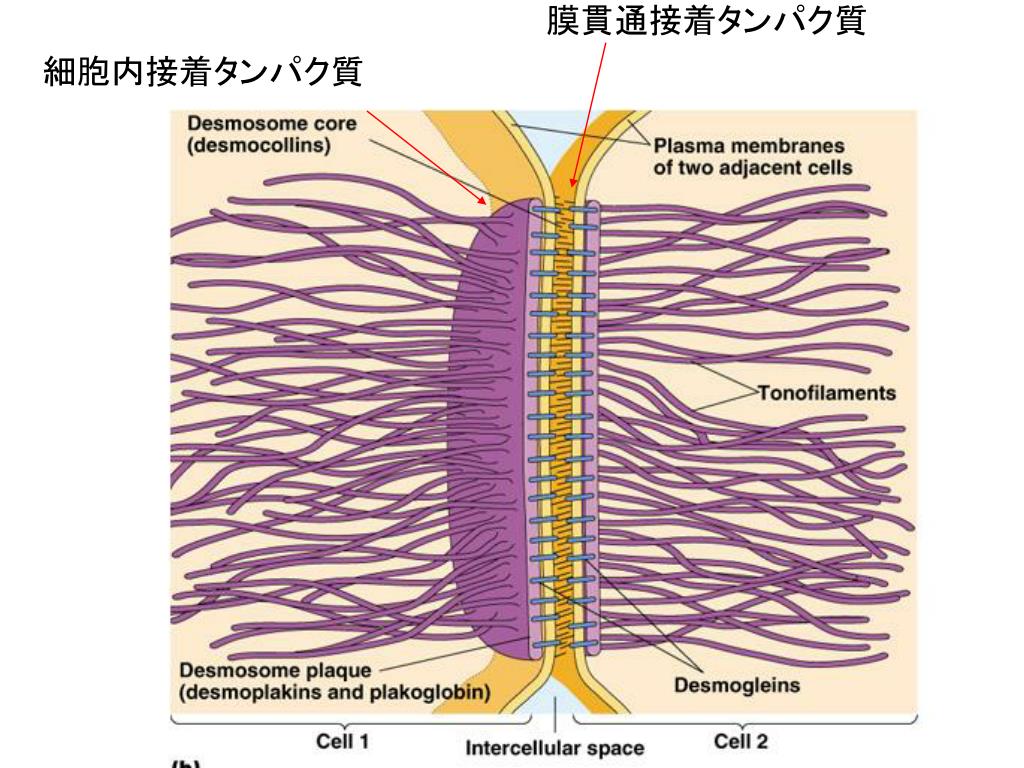

哺乳類の細胞接着分子・フィブロネクチンなどは、単一のタンパク質で細胞を接着する。しかし、イガイが足糸を出して岩に付着する場合、単一のタンパク質ではないし、複雑な化学反応が起こる。仕組みは現在解明されていない。

ここでは、主にイガイ接着タンパク質について記述してきたが、イガイ接着タンパク質以外のタンパク質として、ヨーロッパイガイ(Mytilus edulis)の付着に関与するタンパク質は、11種類報告されている。イガイ接着タンパク質のMefp-1、-2、-3、-4、-5、-6の6種類、プロキシマルコラーゲン-D、 -P(変異としてP22とP33)、-NGの3種類、proximal matrix thread protein (PMTP-1 and -1a) の1種類、ポリフェノール酸化酵素(polyphenol oxidase)の1種類で計11種類である。これらの反応の詳細は不明である。

- Mefp-1:108 kDa

- Mefp-2:42~47 kDa

- Mefp-3:5~7 kDa

- Mefp-4:79 kDa

- Mefp-5:9.5 kDa

- Mefp-6:11.6 kDa

- プロキシマルコラーゲン-D(Proximal Collagen、Col-D)

- プロキシマルコラーゲン-P(Proximal Collagen、Col-P)

- プロキシマルコラーゲン-NG(Proximal Collagen、Col-NG)

- proximal matrix thread protein (PMTP-1 and -1a)

- ポリフェノール酸化酵素(polyphenol oxidase)

応用・特許

医薬品や研究器材への応用が研究開発されている。水の中で強固に接着でき、接着は水に耐性で、ガラス、プラスチック、金属、木材、骨、歯、テフロン、ポリプロピレンにも、水中で、2~3分で接着できる。また、無毒、生分解性、低抗原性のため、生体接着材料のミメティックス品としてとても魅力的である。眼科用、歯科用、骨折、筋肉、神経などの生体内接着剤・修復材として役立つと期待できる。ミメティックス(模造品)、組み換えDNA産物の開発も盛んである。

イガイ接着タンパク質を応用し、細胞接着を促進する細胞培養器材が開発されている。

また、船腹や港湾施設・器材への海洋生物の付着による損害は無視できない。1987年の米国海軍の試算では、2億ドル(邦貨約200億円)が損害額だとしている。イガイ接着タンパク質を利用した安価で安全な海洋生物の付着除去方法の開発研究がされている。

脚注

参考文献

- Holten-Andersen N, Waite JH (Aug 2008). “Mussel-designed Protective Coatings for Compliant Substrates”. Journal of Dental Research 87 (8): 701-709. PMC 2562761. PMID 18650539. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2562761/.

- Silverman HG, Roberto FF (Nov 2007). “Understanding marine mussel adhesion”. Mar Biotechnol (NY) 9 (6): 661-681. doi:10.1007/s10126-007-9053-x. PMC 2100433. PMID 18650539. https://doi.org/10.1007/s10126-007-9053-x.

- 岡本忠「最近の接着性タンパク質研究の進歩」『近畿大学農学部紀要』第25号、近畿大学農学部、1992年1月、61-68頁、CRID 1050282677521354240、ISSN 04538889。

関連項目

- 細胞接着分子

- en:Biomimetic_antifouling_coating#mussel_adhesive_protein

外部リンク

- adhesive protein, mussel - MeSH・アメリカ国立医学図書館・生命科学用語シソーラス(英語)